Para repasar lo visto en clase puedes ver esta presentación

La poesía española desde 1939 from elisapg

Lecturas recomendadas:

Para leer textos de los autores tratados, tienes esta antología.

Elegía a Ramón Sijé cantada por Serrat

http://youtu.be/vKPhKUCcIQc

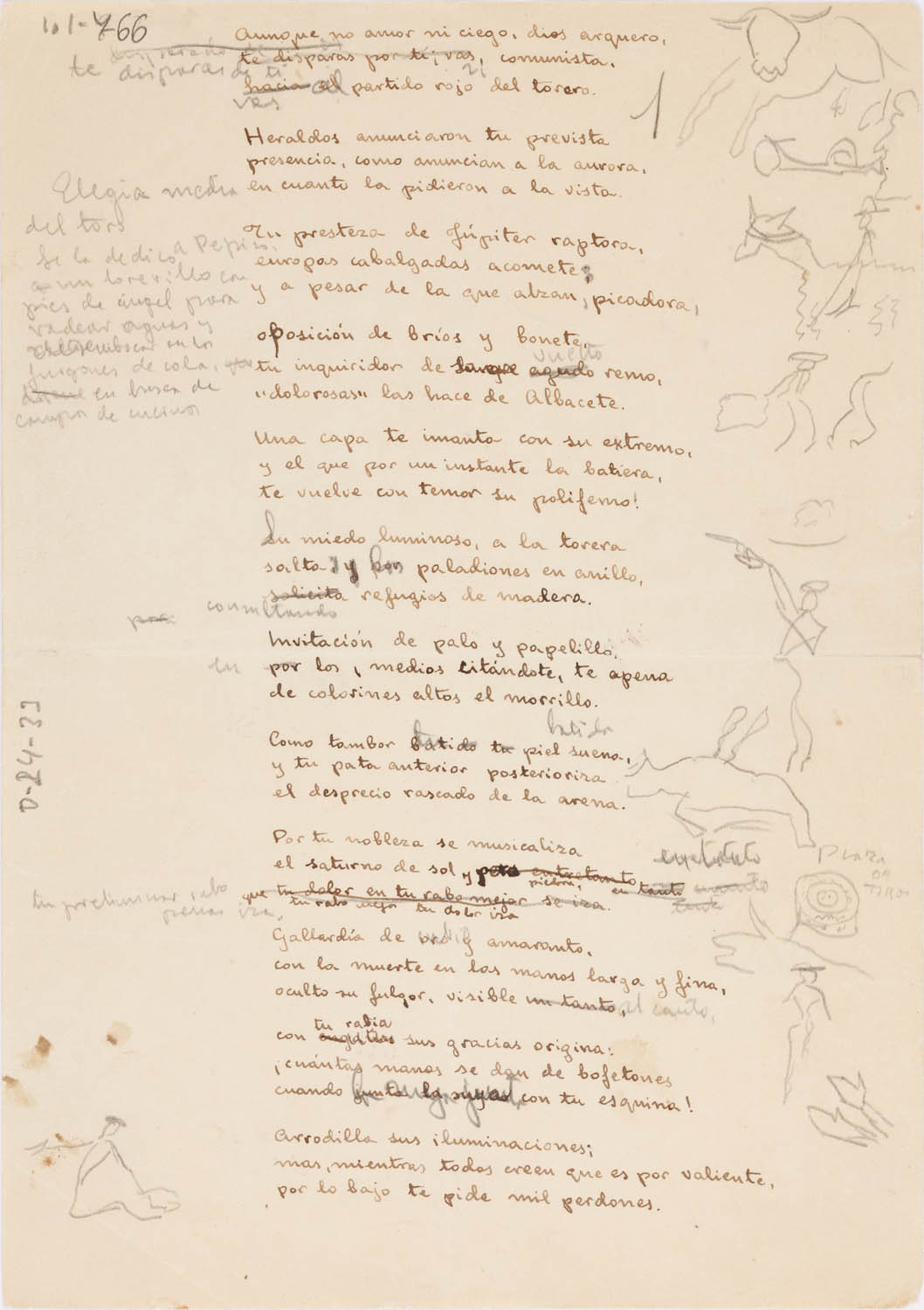

ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se

me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,

a quien tanto quería)

Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas

y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado

que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,

y sin calor de nadie y sin consuelo

voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes

sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:

por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.

Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,

y tu sangre se irá a cada lado

disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

llama a un campo de almendras espumosas

mi avariciosa voz de enamorado.

A las ladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

JAIME GIL DE BIEDMA. No volveré a ser joven

Versión musicalizada de No volveré a ser joven

PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS

Miguel Hernández

Los años cuarenta: poesía arraigada y desarraigada

A partir de los años 40, tras los desastres ocasionados por la Guerra Civil, incluidas las muertes,

el presidio o el exilio de numerosos autores, se crea un vacío literario que obliga a reconstruir

el panorama poético nacional, influido por la rígida censura de posguerra, periodo que se inicia

con dos tendencias poéticas contrapuestas: la poesía arraigada y la poesía desarraigada.

Los poetas arraigados de la década de los 40 colaboran inicialmente con el régimen franquista

para más tarde distanciarse críticamente de este y utilizan como medio de expresión revistas

como Escorial o Garcilaso. Integran este grupo los poetas Luis Rosales (La casa encendida),

Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y José García Nieto. Los poetas se

cobijan en una existencia agradable, distanciada de la realidad del país, con un lenguaje

sencillo y pretendidamente cotidiano que ensalza aspectos como la religiosidad, que aporta

serenidad y confianza, las raíces de la tierra o la familia. Emplearán la métrica tradicional y las

fórmulas poéticas del Siglo de Oro, aunque a veces recurren al verso libre.

Opuesta a la corriente anterior la poesía desarraigada cultiva una línea existencialista. Autores

representativos de este movimiento son Dámaso Alonso (Hijos de la ira), Vicente Aleixandre

(Sombra del paraíso), Eugenio de Nora, Victoriano Crémer, Blas de Otero (Áncia) o José Hierro

(Tierra sin nosotros) entre otros. El tema principal de las composiciones poéticas de este grupo

de autores desarraigados es la expresión de una religiosidad crítica con la cual reprochan a

Dios su silencio y su ausencia en un mundo de desolación y ruina. Dios no es ya un símbolo de

equilibrio y serenidad, sino la única posibilidad de salvación del hombre, por lo que se dirigen a

él increpándole y mostrándole el sufrimiento del mundo. Otros temas recurrentes serán la

angustia, el descontento y el malestar vital del ser humano ante las consecuencias de la Guerra

Civil, expresados con tono violento.

Los años cincuenta. La poesía social

Hacia 1955 se consolida el llamado Realismo social. A esa fecha corresponden dos libros de

poemas que marcan un hito: Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y Cantos íberos de

Gabriel Celaya. En ellos, ambos poetas superan su anterior etapa de angustia existencial y

empiezan a situar los problemas humanos en un marco social. El poeta se hace solidario de los

demás hombres, de modo tal que debe tomar partido ante los problemas del mundo que le

rodea. La poesía se convierte, pues, en instrumento para transformar el mundo.

En cuanto a la temática, el tema de España es el más importante, con un enfoque político y

crítico. Los poetas expresan el dolor que sienten por España y la protesta ante la realidad

española, la Guerra Civil y sus consecuencias. Otros temas serían la injusticia social, el mundo

del trabajo o el anhelo de una sociedad mejor. Estos temas explican el estilo de los poemas: los

poetas se dirigen a la mayoría y por ello usan un lenguaje claro, intencionadamente prosaico

muchas veces y un tono coloquial, todo ello junto al empleo del verso libre, que confiere un

tono narrativo al poema.

Blas de Otero. En 1955 se inicia un nuevo ciclo en su poesía con el libro Pido la paz y la

palabra. Como en Machado, sus sentimientos por España son amor y dolor a un tiempo.

Amor por las tierras españolas y dolor por el pasado remoto y cercano. En 1964 escribe

Que trata de España, en el que destacan los abundantes poemas dedicados a cantar las

tierras de España y a grandes españoles: Cervantes, Machado...

Gabriel Celaya. En Cantos iberos y Las cartas boca arriba señalará que la poesía es un

instrumento de trabajo en la sociedad capitalista, un instrumento que hay que poner al

servicio de la liberación del hombre contra la opresión de la sociedad.

José Hierro. Escribe en 1952 Quinta del 42. Es la obra en la que canta y asume su condición

de hombre histórico, y con ella la circunstancia del mundo que le tocó vivir. Los hombres

que formaban la Quinta del 42 fueron unos hombres profundamente decepcionados, ya

que fue la primera quinta que no participó en la guerra. Por ello no pudieron demostrar un

heroísmo que les hubiera dado sentido a sus vidas.

Los años sesenta: poesía del conocimiento

Hacia los años 60 aparece un grupo de poetas que plantean un cambio: la idea del poema

como acto de conocimiento frente a la noción de poesía como comunicación y acción. Son

autores nacidos en torno a 1936 englobados en la llamada “Generación de los 50” formada por

autores como Claudio Rodríguez, Ángel González, José Ángel Valente y Francisco Brines.

Dentro de esta promoción destacará la llamada “Escuela de Barcelona”, a la que pertenecen

escritores como José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral.

Siguen siendo críticos respecto a la sociedad en la que viven, pero su inconformismo renuncia

a la estética del “Realismo social”. Escriben una poesía más existencial y metafísica que social.

Los temas más frecuentes de su poesía son el fluir del tiempo, la evocación nostálgica de la

infancia y de la adolescencia, la familia, el amor, el erotismo y la vida cotidiana. Se da, pues, un

retorno a lo íntimo, una poesía de la experiencia personal. Manifiestan, en general, una gran

preocupación por el hombre, enlazando con la poesía existencial, y, del mismo modo, dan

muestras de inconformismo frente al mundo en que viven, pero cierto escepticismo les aleja

de la poesía social. No es raro el tono escéptico o irónico a la hora de tratar todos estos temas.

En cuanto al estilo, se alejan de las tendencias anteriores (rechazan el patetismo de la poesía

desarraigada y el prosaísmo de los poetas sociales) y buscan un lenguaje personal, sobrio y

preciso, pero lleno también de expresividad poética. La forma predomina sobre el contenido,

al contrario de los poetas sociales, y se siguen empleando técnicas vanguardistas,

especialmente del Surrealismo (por ejemplo, imágenes inverosímiles).

Ángel González. Es el ejemplo más claro de la transición de la poesía social al nuevo estilo

poético. Perdura en él el compromiso social, pero la crítica y la denuncia se expresan

preferentemente a través de la ironía y del humor ácido. Los juegos de palabras, la

andadura narrativa y el tono coloquial caracterizan muchos de sus poemarios, como

Tratado de urbanismo o Áspero mundo.

Jaime Gil de Biedma. Es quizá el escritor que más ha influido en sus compañeros de

promoción y en los poetas jóvenes posteriores. La poetización de su experiencia propia

adquiere con frecuencia un tono confesional y narrativo, con el que transmite una amarga

visión de su clase social (la alta burguesía). Combina el lenguaje conversacional y

antirretórico con la expresión precisa y elegante. Entre sus obras destacan Compañeros de

viaje y Moralidades.

José Ángel Valente. Toda su poesía tiene como objetivo hallar la palabra precisa que

desvele la realidad, que ayude al descubrimiento del ser (al estilo de la poesía pura

juanramoniana); de ahí su carácter meditativo, sus versos densos y breves, y su lenguaje

sobrio y hermético. Obras representativas serían Poemas a Lázaro o El inocente.

Claudio Rodríguez. Sus libros forman una especie de biografía poética y personal. Don de

la ebriedad se trata de una poesía de fervor lírico ante la vivencia inmediata y el contacto

del poeta con la tierra y el mundo campesino. En Conjuros, insiste en el vitalismo y en el

deseo de identificarse con las cosas sencillas y reconocerse en ellas. La búsqueda de la

armonía personal con el cosmos sigue siendo característica de poemarios posteriores

como Alianza y condena.

Los años setenta: los Novísimos.

En 1970 J. M. Castellet publica una antología titulada Nueve novísimos poetas españoles donde

acoge a nueve poetas desconocidos, de los cuales tres no habían publicado un sólo libro. De

los nueve destacan Manuel Vázquez Montalbán (Una educación sentimental), Félix de Azúa

(El velo en el rostro de Agamenón) y Pere Gimferrer (Arde el mar). La nota común a todos es

que constituyen un nuevo vanguardismo y dan el último paso para la ruptura con la poesía

social.

Los temas característicos de este grupo incluyen motivos personales (la infancia, el amor...),

motivos públicos (la guerra del Vietnam...), temas graves (un íntimo malestar) al lado de una

insolente frivolidad; temas de las culturas clásicas (Grecia y Roma) y del Renacimiento italiano

(Florencia, Venecia...), pero también elementos de la cultura de masas: TV, cine, rock, cómic,

publicidad, los mitos del momento como Bob Dylan, Los Beatles, Marilyn…

En cuanto al estilo, se da preeminencia a la forma sobre el contenido. Adoptan elementos

surrealistas como las imágenes visionarias y oníricas, la escritura automática y la ausencia de

mayúsculas y de puntuación. Hacen gala de su amplia cultura intelectual y refinamiento, así

como cierto hermetismo al incluir palabras y frases de otros autores (culturalismo). La ironía,

el sarcasmo, la frivolidad y la gravedad revelan al mismo tiempo su inconformismo y

disidencia. También se servirán de otras técnicas tomadas del Vanguardismo, como el collage

y el flash cinematográfico. Por otro lado, en lo referente a la métrica, rechazan las formas

estróficas tradicionales y se decantan por el verso libre.

De los años ochenta hasta la actualidad.

A mediados de la década de los ochenta, comparece una nueva promoción de poetas. Son los

postnovísimos o los poetas de la Generación de los ochenta, que traen una nueva poética. La

corriente más significativa dentro de esta generación es la llamada “Poesía de la experiencia”,

cuyos máximos exponentes serían Luis García Montero, autor de Habitaciones separadas y

Completamente viernes; Felipe Benítez Reyes, autor de Paraísos y mundos; Jon Juaristi con

Diario de un poeta recién cansado o Los paisajes domésticos; y Miguel d’Ors, entre otros, con

Es cielo y es azul o La imagen de su cara.

La poesía de la experiencia vuelve a situar el texto en un aquí y un ahora y busca un público

más amplio, lo cual la aleja del elitismo de los Novísimos. No toman como modelo corrientes

foráneas, sino que buscan la inspiración en poetas de la generación del 50 (Gil de Biedma,

Ángel González…) o anteriores (Blas de Otero, poetas del 27…). En su temática incluyen hechos

cotidianos, la realidad urbana, temas íntimos o la preocupación por el paso del tiempo. La

reflexión sobre la vida se tiñe de un contenido anímico y emotivo, y la presencia de la

anécdota conduce muchas veces a poemas narrativos. El estilo se basa en el lenguaje

conversacional y en el monólogo dramático.

Junto a la poesía de la experiencia otras corrientes líricas que han tenido relevancia en estas

últimas décadas son la poesía culturalista, de tendencia clasicista, que se caracteriza por la

exaltación del lujo y de la cultura mediterránea (sobre todo helenística e italiana), así como por

su carácter elitista y su culto a la belleza y el erotismo. Su principal representante es Luis

Antonio de Villena. Por otro lado, también son notables los resultados de la poesía

experimental, cuyos máximos exponentes son Blanca Andreu y José Miguel Ullán. También

son notables otras tendencias, como el Neorromanticismo (Antonio Colinas); la Poesía del

silencio (Jaime Siles), la Poesía épica (Julio Llamazares) o la Poesía sensualista o del nuevo

erotismo (Ana Rossetti).

Lecturas recomendadas:

Dámaso Alonso: “Insomnio” y “Mujer con alcuza” (de Hijos de la ira, 1944).

Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro” (de Cantos íberos, 1955).

Blas de Otero: “A la inmensa mayoría” (de Pido la paz y la palabra, 1955).

José Hierro: “Canto a España” (de Quinta del 42, 1952).

José Agustín Goytisolo: “Palabras para Julia” (1981).

Ángel González: “Para que yo me llame Ángel González” (de Áspero mundo, 1956) e “Inventario de lugares propicios al amor” (de Tratado de urbanismo, 1967).

Para leer textos de los autores tratados, tienes esta antología.

Elegía a Ramón Sijé cantada por Serrat

http://youtu.be/vKPhKUCcIQc

ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se

me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,

a quien tanto quería)

Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas

y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado

que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,

y sin calor de nadie y sin consuelo

voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes

sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:

por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.

Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,

y tu sangre se irá a cada lado

disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

llama a un campo de almendras espumosas

mi avariciosa voz de enamorado.

A las ladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

JAIME GIL DE BIEDMA. No volveré a ser joven

Versión musicalizada de No volveré a ser joven

PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS

Miguel Hernández

Miguel Hernández tuvo una

vida trágicamente truncada por las secuelas de la guerra. Su obra sirve de

puente entre dos etapas de la poesía española. De una parte se le considera

epígono de la generación del 27 y de otra se le incluye en la generación del

36. Nació en Orihuela (1910) en una familia pobre. Fue pastor pero leyó mucho y

participó en tertulias literarias. En 1934 se traslada a Madrid y traba amistad

con Neruda. Cuando estalló la

Guerra Civil se alistó como voluntario del lado de la República. Se casó

durante la contienda. Su primer hijo murió y el segundo nació cuando la guerra

estaba acabando. El poeta fue encarcelado y murió de tuberculosis en la cárcel

de Alicante en 1942.

Su tono humanísimo y sus palabras

salidas directamente del corazón son sus características.

En una primera etapa, en su

adolescencia, coincide con la moda gongorina. Escribe Perito en lunas

(1934). Con El rayo que no cesa alcanza la plenitud poética. En él se consolida su tríptico temático: la

vida, el amor y la muerte. Al llegar la guerra escribió Viento del pueblo

(1937), poesía comprometida. En Cancionero y romancero de ausencias

(1938-1941) depura su expresión y se centra en el amor. En esta época escribe

las estremecedoras Nanas de la cebolla.

Los años cuarenta: poesía arraigada y desarraigada

A partir de los años 40, tras los desastres ocasionados por la Guerra Civil, incluidas las muertes,

el presidio o el exilio de numerosos autores, se crea un vacío literario que obliga a reconstruir

el panorama poético nacional, influido por la rígida censura de posguerra, periodo que se inicia

con dos tendencias poéticas contrapuestas: la poesía arraigada y la poesía desarraigada.

Los poetas arraigados de la década de los 40 colaboran inicialmente con el régimen franquista

para más tarde distanciarse críticamente de este y utilizan como medio de expresión revistas

como Escorial o Garcilaso. Integran este grupo los poetas Luis Rosales (La casa encendida),

Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y José García Nieto. Los poetas se

cobijan en una existencia agradable, distanciada de la realidad del país, con un lenguaje

sencillo y pretendidamente cotidiano que ensalza aspectos como la religiosidad, que aporta

serenidad y confianza, las raíces de la tierra o la familia. Emplearán la métrica tradicional y las

fórmulas poéticas del Siglo de Oro, aunque a veces recurren al verso libre.

Opuesta a la corriente anterior la poesía desarraigada cultiva una línea existencialista. Autores

representativos de este movimiento son Dámaso Alonso (Hijos de la ira), Vicente Aleixandre

(Sombra del paraíso), Eugenio de Nora, Victoriano Crémer, Blas de Otero (Áncia) o José Hierro

(Tierra sin nosotros) entre otros. El tema principal de las composiciones poéticas de este grupo

de autores desarraigados es la expresión de una religiosidad crítica con la cual reprochan a

Dios su silencio y su ausencia en un mundo de desolación y ruina. Dios no es ya un símbolo de

equilibrio y serenidad, sino la única posibilidad de salvación del hombre, por lo que se dirigen a

él increpándole y mostrándole el sufrimiento del mundo. Otros temas recurrentes serán la

angustia, el descontento y el malestar vital del ser humano ante las consecuencias de la Guerra

Civil, expresados con tono violento.

Los años cincuenta. La poesía social

Hacia 1955 se consolida el llamado Realismo social. A esa fecha corresponden dos libros de

poemas que marcan un hito: Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y Cantos íberos de

Gabriel Celaya. En ellos, ambos poetas superan su anterior etapa de angustia existencial y

empiezan a situar los problemas humanos en un marco social. El poeta se hace solidario de los

demás hombres, de modo tal que debe tomar partido ante los problemas del mundo que le

rodea. La poesía se convierte, pues, en instrumento para transformar el mundo.

En cuanto a la temática, el tema de España es el más importante, con un enfoque político y

crítico. Los poetas expresan el dolor que sienten por España y la protesta ante la realidad

española, la Guerra Civil y sus consecuencias. Otros temas serían la injusticia social, el mundo

del trabajo o el anhelo de una sociedad mejor. Estos temas explican el estilo de los poemas: los

poetas se dirigen a la mayoría y por ello usan un lenguaje claro, intencionadamente prosaico

muchas veces y un tono coloquial, todo ello junto al empleo del verso libre, que confiere un

tono narrativo al poema.

Blas de Otero. En 1955 se inicia un nuevo ciclo en su poesía con el libro Pido la paz y la

palabra. Como en Machado, sus sentimientos por España son amor y dolor a un tiempo.

Amor por las tierras españolas y dolor por el pasado remoto y cercano. En 1964 escribe

Que trata de España, en el que destacan los abundantes poemas dedicados a cantar las

tierras de España y a grandes españoles: Cervantes, Machado...

Gabriel Celaya. En Cantos iberos y Las cartas boca arriba señalará que la poesía es un

instrumento de trabajo en la sociedad capitalista, un instrumento que hay que poner al

servicio de la liberación del hombre contra la opresión de la sociedad.

José Hierro. Escribe en 1952 Quinta del 42. Es la obra en la que canta y asume su condición

de hombre histórico, y con ella la circunstancia del mundo que le tocó vivir. Los hombres

que formaban la Quinta del 42 fueron unos hombres profundamente decepcionados, ya

que fue la primera quinta que no participó en la guerra. Por ello no pudieron demostrar un

heroísmo que les hubiera dado sentido a sus vidas.

Los años sesenta: poesía del conocimiento

Hacia los años 60 aparece un grupo de poetas que plantean un cambio: la idea del poema

como acto de conocimiento frente a la noción de poesía como comunicación y acción. Son

autores nacidos en torno a 1936 englobados en la llamada “Generación de los 50” formada por

autores como Claudio Rodríguez, Ángel González, José Ángel Valente y Francisco Brines.

Dentro de esta promoción destacará la llamada “Escuela de Barcelona”, a la que pertenecen

escritores como José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral.

Siguen siendo críticos respecto a la sociedad en la que viven, pero su inconformismo renuncia

a la estética del “Realismo social”. Escriben una poesía más existencial y metafísica que social.

Los temas más frecuentes de su poesía son el fluir del tiempo, la evocación nostálgica de la

infancia y de la adolescencia, la familia, el amor, el erotismo y la vida cotidiana. Se da, pues, un

retorno a lo íntimo, una poesía de la experiencia personal. Manifiestan, en general, una gran

preocupación por el hombre, enlazando con la poesía existencial, y, del mismo modo, dan

muestras de inconformismo frente al mundo en que viven, pero cierto escepticismo les aleja

de la poesía social. No es raro el tono escéptico o irónico a la hora de tratar todos estos temas.

En cuanto al estilo, se alejan de las tendencias anteriores (rechazan el patetismo de la poesía

desarraigada y el prosaísmo de los poetas sociales) y buscan un lenguaje personal, sobrio y

preciso, pero lleno también de expresividad poética. La forma predomina sobre el contenido,

al contrario de los poetas sociales, y se siguen empleando técnicas vanguardistas,

especialmente del Surrealismo (por ejemplo, imágenes inverosímiles).

Ángel González. Es el ejemplo más claro de la transición de la poesía social al nuevo estilo

poético. Perdura en él el compromiso social, pero la crítica y la denuncia se expresan

preferentemente a través de la ironía y del humor ácido. Los juegos de palabras, la

andadura narrativa y el tono coloquial caracterizan muchos de sus poemarios, como

Tratado de urbanismo o Áspero mundo.

Jaime Gil de Biedma. Es quizá el escritor que más ha influido en sus compañeros de

promoción y en los poetas jóvenes posteriores. La poetización de su experiencia propia

adquiere con frecuencia un tono confesional y narrativo, con el que transmite una amarga

visión de su clase social (la alta burguesía). Combina el lenguaje conversacional y

antirretórico con la expresión precisa y elegante. Entre sus obras destacan Compañeros de

viaje y Moralidades.

José Ángel Valente. Toda su poesía tiene como objetivo hallar la palabra precisa que

desvele la realidad, que ayude al descubrimiento del ser (al estilo de la poesía pura

juanramoniana); de ahí su carácter meditativo, sus versos densos y breves, y su lenguaje

sobrio y hermético. Obras representativas serían Poemas a Lázaro o El inocente.

Claudio Rodríguez. Sus libros forman una especie de biografía poética y personal. Don de

la ebriedad se trata de una poesía de fervor lírico ante la vivencia inmediata y el contacto

del poeta con la tierra y el mundo campesino. En Conjuros, insiste en el vitalismo y en el

deseo de identificarse con las cosas sencillas y reconocerse en ellas. La búsqueda de la

armonía personal con el cosmos sigue siendo característica de poemarios posteriores

como Alianza y condena.

Los años setenta: los Novísimos.

En 1970 J. M. Castellet publica una antología titulada Nueve novísimos poetas españoles donde

acoge a nueve poetas desconocidos, de los cuales tres no habían publicado un sólo libro. De

los nueve destacan Manuel Vázquez Montalbán (Una educación sentimental), Félix de Azúa

(El velo en el rostro de Agamenón) y Pere Gimferrer (Arde el mar). La nota común a todos es

que constituyen un nuevo vanguardismo y dan el último paso para la ruptura con la poesía

social.

Los temas característicos de este grupo incluyen motivos personales (la infancia, el amor...),

motivos públicos (la guerra del Vietnam...), temas graves (un íntimo malestar) al lado de una

insolente frivolidad; temas de las culturas clásicas (Grecia y Roma) y del Renacimiento italiano

(Florencia, Venecia...), pero también elementos de la cultura de masas: TV, cine, rock, cómic,

publicidad, los mitos del momento como Bob Dylan, Los Beatles, Marilyn…

En cuanto al estilo, se da preeminencia a la forma sobre el contenido. Adoptan elementos

surrealistas como las imágenes visionarias y oníricas, la escritura automática y la ausencia de

mayúsculas y de puntuación. Hacen gala de su amplia cultura intelectual y refinamiento, así

como cierto hermetismo al incluir palabras y frases de otros autores (culturalismo). La ironía,

el sarcasmo, la frivolidad y la gravedad revelan al mismo tiempo su inconformismo y

disidencia. También se servirán de otras técnicas tomadas del Vanguardismo, como el collage

y el flash cinematográfico. Por otro lado, en lo referente a la métrica, rechazan las formas

estróficas tradicionales y se decantan por el verso libre.

De los años ochenta hasta la actualidad.

A mediados de la década de los ochenta, comparece una nueva promoción de poetas. Son los

postnovísimos o los poetas de la Generación de los ochenta, que traen una nueva poética. La

corriente más significativa dentro de esta generación es la llamada “Poesía de la experiencia”,

cuyos máximos exponentes serían Luis García Montero, autor de Habitaciones separadas y

Completamente viernes; Felipe Benítez Reyes, autor de Paraísos y mundos; Jon Juaristi con

Diario de un poeta recién cansado o Los paisajes domésticos; y Miguel d’Ors, entre otros, con

Es cielo y es azul o La imagen de su cara.

La poesía de la experiencia vuelve a situar el texto en un aquí y un ahora y busca un público

más amplio, lo cual la aleja del elitismo de los Novísimos. No toman como modelo corrientes

foráneas, sino que buscan la inspiración en poetas de la generación del 50 (Gil de Biedma,

Ángel González…) o anteriores (Blas de Otero, poetas del 27…). En su temática incluyen hechos

cotidianos, la realidad urbana, temas íntimos o la preocupación por el paso del tiempo. La

reflexión sobre la vida se tiñe de un contenido anímico y emotivo, y la presencia de la

anécdota conduce muchas veces a poemas narrativos. El estilo se basa en el lenguaje

conversacional y en el monólogo dramático.

Junto a la poesía de la experiencia otras corrientes líricas que han tenido relevancia en estas

últimas décadas son la poesía culturalista, de tendencia clasicista, que se caracteriza por la

exaltación del lujo y de la cultura mediterránea (sobre todo helenística e italiana), así como por

su carácter elitista y su culto a la belleza y el erotismo. Su principal representante es Luis

Antonio de Villena. Por otro lado, también son notables los resultados de la poesía

experimental, cuyos máximos exponentes son Blanca Andreu y José Miguel Ullán. También

son notables otras tendencias, como el Neorromanticismo (Antonio Colinas); la Poesía del

silencio (Jaime Siles), la Poesía épica (Julio Llamazares) o la Poesía sensualista o del nuevo

erotismo (Ana Rossetti).